Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.

Puoi modificare le tue preferenze in qualsiasi momento tramite il pannello delle impostazioni.

La Storia di Alex è un libro che ho iniziato a scrivere quasi quarant’anni fa, senza decidermi mai a considerarlo finito. Ogni volta che lo prendo in considerazione passo giornate a correggere, togliere, revisionare, aggiungere e sempre ho come l’impressione di un incompiuto, di un qualcosa che manchi.

Ho sempre pensato che le storie, i personaggi delle storie, stanno nella testa di chi scrive, gli appartengono, fino a quando non vengono date in pasto ai lettori con la pubblicazione. Allora diventano proprietà del mondo e non c’è limitazione di diritto di autore che tenga, che possa difenderli dall’uso che ogni lettore ne voglia fare.

Alex e Luca mi sono rimasti dentro, avvinghiati a me, sembrano quasi chiedermi di non darli in pasto ai lettori, di mantenere questa insana proprietà privata.

Al mio fraterno amico Giuseppe Saletta, è venuto in mente di dedicarsi a una bellissima azienda agricola dei nonni materni Casella per la produzione di ottimo olio extravergine d’oliva, abbinando alla imprenditoria commerciale, la valorizzazione culturale di quella che è la più antica produzione calabrese.

Mi ha proposto di scrivere un pezzo e allora Alex e Luca mi hanno spinto da dietro: “Perché no? Forse è l’occasione che volevi per farci finalmente uscire allo scoperto!”

Il romanzo prende spunto da un fatto di cronaca, l’incidente in autostrada nel quale persero la vita alcune raccoglitrici di olive che, a bordo di un trabiccolo furgone, venivano accompagnate nella Piana di Lamezia Terme per la raccolta. Il racconto poi si allontana completamente dalla vicenda reale, ma approfitta di essa per raccontare un triste capitolo di storia calabrese e meridionale: il caporalato. Alex è una attivista sindacale, Luca arriva in Calabria, inviato speciale del grande giornale torinese. È primavera e coi fiori sboccia l’amore, ma anche nella vita le stagioni si alternano, non è sempre primavera. Viene l’estate, l’autunno, il duro e tragico inverno. Vi racconto l’incontro dei due.

Non è stato all’assemblea di Gioia Tauro che ci siamo incontrati per la prima volta. Ti ho visto qualche ora prima, ai funerali di quelle poveracce.

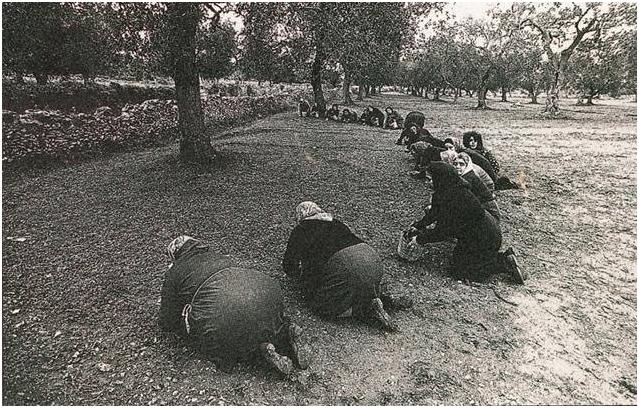

Povere donne, schiave di una terra senza legge e senza onore, prelevate come animali prima dell’alba, ammassate come sardine in un furgone e deportate sui terreni. E lì appena scese dal furgone, già ricurve, culo all’aria, faccia a terra, dall’alba al tramonto, col tempo bello o col tempo brutto, senza diritto di ammalarsi, di protestare per le molestie, gli stupri a volte.

Seguivo i feretri delle due donne e mi venne in mente una poesia siciliana:

“Datimi ‘nu stinnardu di focu

E appressu a mmia lii schiavi di la terra

‘na sciumana di vuci e di canzuni:

lii strazzi all’aria,

li strazzi all’aria,

assammarati di chiantu e di sangu.”

Quel funerale era irreale.

Si andava incolonnati senza che una voce rompesse il silenzio; incollati occhi alle due bare, senza più nemmeno pensieri; neanche le lacrime e i pianti dei mariti, dei figli, cadendo sul selciato, facevano rumore, tutto era quiete: non astio, non amore, svuotati come scatole svuotate.

Eppure pareva di sentire in lontananza mille tamburi di guerra, trombe che spalancavano i cieli, eravamo nudi di tutto: del dolore che non riusciva a vestire più la nostra mente; della rabbia, ormai abito trasparente, della ragione, che non sapeva giustificare lutti e morti tanto ingiustificate.

Sembrava celebrarsi il funerale dei vivi, che quelle due povere figure nei “tambuti”, fossero loro ad accompagnare noi nell’ultimo cammino, a sostenere l’ultima speranza della terra.

Attraversavamo ali di folla che, al passaggio, si segnava con la croce, mentre i negozi serravano serrande e vetrine, e porte e finestre accostavano i battenti di legno. Qualche portonaccio vecchio ostentava il drappo nero, ormai sbiadito, di lutti precedenti. Da noi si usa segnare il dolore di casa.

Ci scrutava la gente a scoprire in quel corteo silenzioso fuori dal tempo il senso di una ribellione, che ognuno voleva, ad uno stato latente, atavico, senza uscite, senza civiltà, ma che ognuno sapeva impossibile e inutile, perché tanto nulla cambia.

Perché ormai la tivvù portava anche nelle nostre case le agiatezze degli altri, l’altro modo di vivere, l’altro modo di stare al mondo con tanti problemi e tante soluzioni per ogni problema. A colori ci mostrano ministri che tagliano nastri, nuove strade, nuovi grandi centri industriali, commerciali, nuovi complessi alberghieri. Eppoi aeroporti e autostrade vere, dove si paga il pedaggio perché ci sono le lire per pagare il pedaggio. Eppoi posti di lavoro per tutta la famiglia e salario che arriva a fine mese e rispetto dei contratti di lavoro e previdenze e diritti sindacali.

In Calabria ministri e imprenditori ci vengono come vanno in Africa: per i safari.

Allora due corsie di autostrada per quattrocento chilometri, ridotta a mulattiera, gallerie buie,

Ogni curva un morto.

E sull’altro versante ionico, nella locride, la centoesei: la strada della morte.

Nel mezzo, poche strade di collegamento degne di menzione. Gli altipiani d’Aspromonte, delle Serre e della Sila, ricoverano miserie di pastori, urla di sequestrati, violenze, latitanze protette dalla miseria dei poveri. Sono ambienti che non si allontanano molto dall’Aspromonte di Alvaro, di Perri, di Repaci.

Quella gente, sciallata con vecchi drappi di lana nera, occhi che guardano in basso, mani incallite, sapeva che il caporale intasca percentuali che non gli competono, che dovrebbero arricchire la busta paga delle donne raccoglitrici e sapeva che tutto ciò è ingiusto, cercava in noi, nel sindacato, un segnale di cambiamento possibile, necessario, un cambiamento di giustizia sociale.

Il viso di ognuno di noi lo sguardo spento di politici e sindacalisti, al seguito di due bare di donne come tante, morte per via di un furgone stipato, sovraccarico più di quanto era autorizzato, forse non revisionato da chissà quanti anni, non dava segni di speranza a quella gente.

Mancava, non si leggeva negli occhi, quel senso di rabbiosa reazione che serve per il riscatto di un popolo, per la quale un uomo chiama l’altro e tutti marciano verso l’equità sociale, verso la democrazia.

Dietro le bare solo le donne piangevano. Piangevano la rabbia di tutti.

Tu bighellonavi dalla testa alla coda del corteo funebre. Non parlavi con nessuno, nessuno sembrava conoscerti. Ciondolavi con indolenza tra la gente, senza preoccuparti di nascondere la strafottenza che avevi stampata chiara in faccia. In quel posto c’eri perchè costretto, malvolentieri.

Fosse stato per te chissà in quale poltrona te ne saresti stato sprofondato e caldo, piuttosto che prenderti l’umido del pomeriggio d’autunno calabrese, a fotografare una disgrazia che non ti riguardava, lontana anni luce da te e dalle tue ordinarie giornate.

Perché tu eri il giornalista famoso, corrispondente della Stampa di Torino. Apparivi e sparivi per ricomparire più avanti avvolto nello spolverino beige alla tenente Colombo, pipa in bocca, espressione ebete, disinteressata: roba da calci in culo.

Mi ripromisi di strapazzare ben bene quella tua indisponenza, il disinteresse, ovvero il cerimonioso interesse degli organi d’informazione all’assemblea del pomeriggio.

Cominciavo ad inquadrarti: trombone dalla testa ai piedi, di quelli che creano i servizi giornalistici chini sullo scrittoio accanto al camino scoppiettante di braci, le idee già bell’e messe in fila per tre, le soluzioni geniali ottenute mediante analisi acuta della infallibile mente per i complimenti degli amici e dei colleghi, le invidie di quelli meno noti e fortunati,il conto in banca con tanti zeri, ospite e opinionista nei programmi tivvù più seguiti….

Eravamo abituati alle messinscena della stampa nazionale, ogni volta che si parlava di problemi terroni. I piagnoni d’Italia, gli sfruttatori, valigie di cartone, emigranti, pronti sempre alla lite. Ah, dimenticavo: mafiosi e legni storti..

Una foto consunta della realtà meridionale che non riuscivate ancora a rivedere, rifotografare col cuore pieno di solidarietà, prima che con gli occhi. Noi non vi aiutavamo, certo, a rivedere gli stereotipi stantii, ce la mettevamo tutta. Ma il Sud aveva, ha davvero tanta necessità di recuperare dignità e diritto al cospetto dell’altro Paese!

Appariva appena, però, da qualche parte della figura, un qualcosa di indecifrabilmente attraente.

Perchè‚ altrimenti, starmene a seguire le tue evoluzioni? Perché quel palpitarmi il cuore, se per un attimo sparivi e sussultare quando poi rispuntavi tra la folla? Mi sorprendevo a cercare tra i colori del funerale il beige dell’impermeabile, mi rimproveravo aspramente perché non capivo.

Ad attirare la mia attenzione, era solo voglia di gridarti in faccia l’indignazione di tutti noi, per un articolo che avrei potuto dettarti, tanto ormai conoscevamo lo stile della stampa e dei giornalisti del Nord?

Mi costrinsi a concentrare l’attenzione sulla cerimonia.

Poi l’Assemblea.

Una incredibile canea di voci e urla e bestemmie, creava caos e disorganizzazione certamente non utile a chi volesse farsi una idea di quel che si diceva.

Colloquiai a lungo coi dirigenti sindacali di Cgil, Cisl e Uil provinciali e regionali. Appena uno terminava il suo intervento e scendeva dalla tribunetta, “per caso” mi capitava vicino, ben sapendo che lo avrei prelevato a volo per qualche dichiarazione per il giornale.

Il microfono del registratore, posto in bella evidenza, attirava tutti come il miele le mosche.

Parlavano i più gridando, assumendo l’atteggiamento noto dei sindacalisti intervistati, atteggiandosi incavolati neri. Dicevano di giustizia e democrazia, di leggi che mancavano e leggi che c’erano e non venivano rispettate, di brave persone in galera e malandrini e mafiosi liberi di opprimere la società meridionale, di sviluppo che non c’era, di lavoro che non c’era, di famiglie alla fame.

Avevano voglia di dire, era evidente, di tirar fuori almeno con le parole il fuoco che sentivano dentro, ma c’era in fondo ad ognuno la segreta speranza di finire nell’articolo importante, sulla prima pagina del grande giornale del Nord.

Come consuetudine, ammassavo sul registratore e nella mente quanto più materiale possibile. Alla fine in camera, in albergo, avrei tirato le somme, cucito, tagliato. Le interviste risultarono alquanto stimolanti, alcune molto polemiche e piccanti. La cosa cominciava a puzzare interesse, stimolava l’arguzia profondamente celata chissà dove, la visione d’insieme che aveva fatto le mie fortune un tempo: mi pentivo già meno d’essere venuto in Calabria.

Sarebbe bastata una piccola coloritura d’ambiente, tesserci e, perché no, sostenere con impeto e convinzione le ragioni delle proteste, delle accuse, attaccare l’immobilismo della politica, pizzicare le corde dell’emozione e della pietà.

Forse stavolta il Capo sarebbe stato soddisfatto del mio lavoro.

La grande sala era davvero stracolma di gente. Il vocio assordante impediva a tratti di percepire bene le parole dell’intervento di turno, ma quando fu la volta di Alex capii che sarebbe stata altra musica.

– … e statemi a sentire, maledetti voi! –

La voce tagliente come mille lame attraversò la sala frustando uno per uno i presenti. Tutti zittirono volgendosi verso la tribuna.

– Gente maledetta, pure voi – continuava intanto la ragazza – che invece di prendere bastoni e bandiere e scendere per strada a picchiare, a sputare in faccia a chi vi schiavizza ancora nel duemila, ve ne state a cianciare come donnicciole al mercato. Quante mogli, sorelle, figlie dovranno ancora morirvi prima che vi diate una scossa, che vi rivoltiate avendo un barlume, un pizzico di dignità?

Siete senz’anima anche voi, mafiosi come i caporali che vi affamano; stesso sangue, stessa maledetta pelle! –

Il silenzio adesso gelava il salone.

– Ne moriranno altre e altri caporali faranno i soldi sul sudore delle povere criste e noi ritorneremo ancora qui a piagnucolare come comari senza ritegno, senza onore. Dove sono gli uomini calabresi? E la dignità delle donne? Dov’è l’orgoglio della nostra civiltà e quanto, ditemi, quanto ancora ci dovranno mettere sotto per risvegliarlo il nostro onore? Lo sapete bene, tutti lo sapete, molestano le vostre donne, le costringono ad avere rapporti carnali; ritornano in lacrime, non parlano, ma voi lo sapete. Fate finta di non sapere, non capire.

Nessuno, nessuno che si muova, che chieda, che pretenda più controlli, che denunci connivenze.

La Piana, gli uomini e le donne, le famiglie, abbiamo diritto a un lavoro retribuito secondo contratto, ma soprattutto abbiamo diritto ad essere rispettate quando lavoriamo.

Perchè il lavoro sia diritto di civiltà, non dovere per fame. Quando vi sveglierete? Di cosa avete bisogno per svegliarvi, maledetti anche voi! –

Si fermò un attimo. Una lunga pausa in cui dall’alto del podio sembrava spiasse la reazione di ognuno. O forse cercava una prima reazione di qualcuno. Sensuale nella veemenza delle parole, rossa in viso, scomposta negli abiti. Poi, ancora vibrante:

– Maledetta io, maledetti tutti! Gente perduta, nati animale e schiavo, per morire schiavo e animale Non saremo mai un popolo. Scrolliamocela questa vergognosa apatia, scendiamo per strada, facciamo bandiere dei nostri vestiti alluttati, urliamo tutti insieme la nostra rabbia affinché la voce diventi forte e l’ascoltino anche i sordi, da lontano, Avremo pure il diritto di essere uomini! –

La matta non parlava più adesso.

Nessuno parlava più.

Per un lungo momento nel salone regnò un silenzio greve.

Cominciai io a scandire l’applauso.

Ma a ritmi lenti, innaturali nella quiete della sala.

E fu come il segnale per la bolgia infernale che si creò dopo.

Applausi scroscianti, liberatori. Mani incallite, volti di mille rughe, i braccianti si stringevano attorno alla ragazza che appariva stremata, appena uscita da una profonda voragine di emozioni,

un tigrotto indifeso che mi fissava stordita, chiedendosi, chiedendomi muta se veramente fossi stato io la causa del putiferio.

Continuai a guardarla, ad applaudire con la stessa cadenza.

Improvvisamente accadde quel che non immaginavo accadesse, si coprì il volto con le mani e prese a singhiozzare sommessamente.

Altri si frapposero fra noi, fino a farla scomparire nella ressa.

Alex fu l’unica a non passare dal mio registratore. Mi feci largo a forza tra la gente. Spinsi, gridai, provai a scattare qualche foto. Tutto inutile perché Alex l’avevano portata via.

La forza di quegli occhi infuocati di rabbia, mi sembrò celasse le due anime della Calabria.

Nella piccola, veemente ragazza del Sud si specchiava l’immagine straordinaria di una terra fiera delle sue radici, delle tradizioni, delle sue antiche civiltà, indispettita per l’impotenza ormai storica a cambiare il corso degli eventi, a mettersi al passo con l’ altro Paese.

Ancora instupidito dagli avvenimenti densi della giornata, mi lasciai accompagnare da un giovane sindacalista in albergo. Sentivo il bisogno di riflettere con calma, di fermarmi sulle nuove sensazioni che a sorpresa quel pomeriggio avevano cominciato a prendermi. Dai tempi degli amoreggiamenti con mia moglie non avevo più sentito quel tipo di tuffo al cuore per una donna.

Qualcuna c’era stata, per tempi più o meno lunghi, ma solo questioni di letto, e basta. Niente a che vedere col tremito che mi prendeva solo al ricordo degli occhi di Alex, veementi, occhi che piangevano e urlavano rabbia.

Il tempo non era migliorato per niente.

Natale Pace